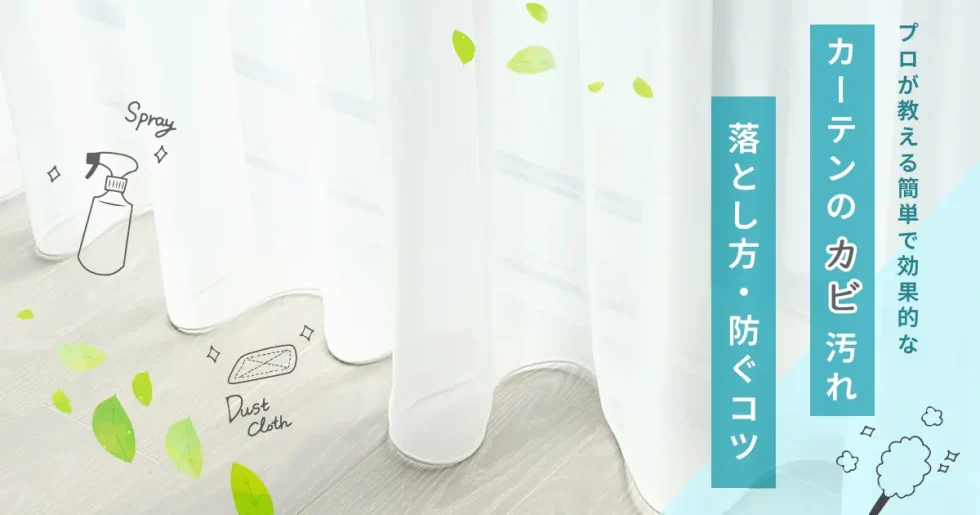

カーテンに生えたカビの落とし方!再発防止と買い替えポイント

気がついたら、カーテンに黒いポツポツ…「これってカビ?」と不安になったことはありませんか?見た目が悪くなるだけでなく、カビはアレルギーや健康被害の原因にもなるため、早めの対処が肝心です。

でも、「カーテンを外して洗濯するのは面倒」「自宅で本当に落とせるか心配」「素材を傷めたくない」…そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、忙しい方でも無理なく実践できる、簡単で効果的なカビの落とし方をプロの視点でご紹介します。さらに、自宅ケアが難しい場合の頼れる選択肢として、宅配クリーニングの上手な活用法についても詳しく解説。

安全・清潔にカーテンをよみがえらせたいあなたへ、最適な方法をお届けします。

この記事を読めば、誰でも手軽に、そして安全にカビの悩みを解消できますよ!

記事の目次

【はじめに】カーテンにカビが生えるのはなぜ?

気づいたらカーテンに黒っぽい点々…。それは「カビ」かもしれません。

でも、「どうしてカーテンにカビができるの?」と疑問に思いますよね。ここでは、カビが生える主な原因をわかりやすく紹介します。

室内の湿気や結露が原因?

カーテンにカビが生える一番の原因は「湿気(しっけ)」です。

特に、冬や雨の日に窓ガラスがくもって水滴がつく「結露(けつろ)」があると、カーテンがぬれてしまいます。

ぬれたままのカーテンは、カビにとって最高のすみか。カビは水分が大好きなので、放っておくとどんどん広がってしまうんです。

とくに窓ぎわにある厚手のカーテンやレースカーテンの下のほうは、空気がこもりやすくて乾きにくいので注意が必要です。

意外と知らない日常の習慣がカビの原因に

実は、毎日のちょっとした習慣もカビの原因になることがあります。たとえば、

- 窓を開けずにずっと閉めっぱなし

- 洗濯物を部屋に干すことが多い

- キッチンやお風呂のドアを開けたままにする

こうしたことが続くと、部屋の中の湿気がどんどんたまり、カーテンにも影響します。

さらに、カーテンを長い間洗っていないと、ホコリや皮脂(ひし)がたまり、それがカビのエサになってしまいます。見た目がキレイでも、知らないうちにカビが育っていることも…。

このように、カーテンのカビは、湿気と日々の生活習慣が大きなカギになります。

次は、どうやってカビをキレイに落とすかを見ていきましょう!

放置するとどうなる?カビ付きカーテンのリスク

「少しカビてるけど、まだ使えるから大丈夫」と思っていませんか?

カビは見た目だけの問題ではなく、放っておくと大きなトラブルにつながることがあります。

ここでは、カビをそのままにしておくと、どんなリスクがあるのかを見ていきましょう。

健康への影響や、家全体に広がる恐れも

カビがあるカーテンを使い続けると、空気中にカビの胞子(ほうし)がまきちらされることになります。

この胞子を吸いこむと、こんな体の不調が起こることがあります

- のどの痛み・せき・鼻水

- アレルギー症状(くしゃみ・目のかゆみ)

- ぜんそくや皮ふのトラブルが悪化することも

とくに、小さな子どもや高齢の方、アレルギー体質の人は注意が必要です。

さらにこわいのが、カビがカーテンだけでなく、壁や床、窓まわりにも広がってしまうこと。見えないところでもカビが育ち、家じゅうに広がってしまうこともあります。

カビを放っておくと、最悪カーテンの買い替えも

時間がたつほど、カビは繊維(せんい)の奥にまで入りこみ、ふつうの洗濯では落ちにくくなってしまいます。

そうなると、カビのシミがずっと残ったままになり、ニオイも取れません。

さらに、カビが広がりすぎると、カーテンの生地が傷んでボロボロになってしまうことも…。ここまでくると、もう買い替えるしかなくなってしまいます。

お気に入りのカーテンを長く使うためにも、カビは早めに見つけて、しっかりお手入れすることが大切です。

お掃除前にチェック!カーテンの洗えるかどうかを見極めよう

カーテンにカビを見つけたら、すぐに洗いたくなりますよね。

でも、ちょっと待ってください!すべてのカーテンが洗濯できるわけではありません。まずは「このカーテン、本当に洗っても大丈夫?」をチェックすることが大切です。

洗濯表示の見方をわかりやすく解説

カーテンのすそやタグには、洗濯表示(せんたくひょうじ)がついています。これを見れば、そのカーテンが「洗えるかどうか」がすぐにわかります。

主な表示について

| 「洗濯機マーク」や「手洗いマーク」 | 洗ってOK! |

|---|---|

| 「バツがついたマーク」 | 洗濯NG!クリーニング店に相談しましょう |

- アイロンや乾燥機マークもあるので、一緒にチェックすると安心です

素材ごとに異なる注意点とは?

カーテンの素材によって、洗い方や注意点が変わります。

- ポリエステル

多くの家庭用カーテンに使われる。洗濯機OKなことが多く、扱いやすい - コットン(綿)

やわらかいが、縮みやすい。やさしい洗い方が必要 - リネン(麻)

風合いは良いけど、しわになりやすく、型くずれに注意 - シルクやウール

とてもデリケート。自宅での洗濯はおすすめできません

素材がわからないときは、無理に洗わず、プロのクリーニングに相談するのが安全です。

漂白剤を使っても大丈夫?

カビを落とすには「漂白剤(ひょうはくざい)」が効果的…と思われがちですが、素材によっては使うと生地が傷むことも。

カーテンに使う場合は、以下のポイントを守りましょう。

- 色柄ものには「酸素系漂白剤」がおすすめ(色落ちしにくい)です。

- 白いカーテンなら「塩素系漂白剤」も使えるが、注意が必要です。

- 必ず目立たない場所で「色落ちテスト」をしてから使いましょう。

- 漂白剤のあとには、しっかりすすぎをして、よく乾かすこと!

不安な場合は、無理に使わず、プロに相談したほうが安心です。

軽いカビなら自宅で簡単ケア!手洗いと洗濯の基本

「ちょっとカビがついてるけど、まだそんなにひどくない」

そんなときは、自宅でのお手入れで十分キレイにできます!この章では、カーテンのカビをやさしく落とす方法を、手順を追ってわかりやすく説明します。

初心者にもできるカビのやさしい落とし方

まずは、軽いカビ汚れに使えるやさしい方法をご紹介します。

- カビのある部分を見つける

カビが広がっていないか、全体をチェックします。 - 水またはぬるま湯に、酸素系漂白剤をとかす

色柄ものにも使えるタイプです(「液体タイプ」が使いやすい)。 - カビの部分にしみこませ、15〜30分ほど置く

ゴシゴシこすらず、やさしくなじませるようにします。 - そのあと、いつもの洗濯へ

洗濯機または手洗いでOK。しっかりすすぎましょう。

カビがひどくないうちに対処すれば、色も傷みも少なくて済みますよ!

洗濯機で洗う場合のポイント

カーテンが「洗濯機OK」のものなら、洗濯機でのケアも可能です。以下のポイントを守れば安心です。

- フックは必ずはずす

洗濯機や生地を傷める原因になります。 - 大きなカーテンはたたんで、洗濯ネットに入れる

型くずれを防ぎ、均一に洗えます。 - 洗濯モードは「やさしく洗う」「おしゃれ着コース」などがベスト

強い水流だと傷むことがあるので注意。 - 洗剤は中性洗剤を使うと安心

漂白剤入りでなくてもOK。すすぎはしっかりと! - 洗ったあとはすぐにカーテンレールに戻して干す

しわがのびやすく、乾燥もしやすいです。

素材によっては水を含むことで重たくなるカーテンも。乾いていないカーテンを干す場合は、カーテンレールが重さに耐えられるか必ず事前に確認しましょう。

手洗いの場合の手順とコツ

洗濯機が使えないときや、部分的な汚れのときは「手洗い」もおすすめです。

- 浴槽やたらいにぬるま湯をはる

- 中性洗剤や酸素系漂白剤を入れてまぜる

- カーテンをたたんでつけこむ(30分ほど)

- やさしく押し洗いする(こすりすぎに注意)

- よくすすいで、水をきる

- カーテンレールにかけて自然乾燥(直射日光はなるべく避ける)

乾かすときは、カーテンのすそが床につかないように注意。下にタオルを敷くと安心です。

酸素系漂白剤・重曹でしっかり落とす!中程度のカビ対策

軽いカビでは物足りない、でもクリーニングに出すほどではない…。

そんな「中くらいのカビ」には、酸素系漂白剤と重曹(じゅうそう)を使ったお掃除がおすすめです。どちらも自宅にあることが多く、安全に使えるアイテムです。

酸素系漂白剤と重曹の効果的な使い方

酸素系漂白剤は、色柄のあるカーテンにも使える漂白剤で、カビやニオイに強いです。

重曹は、汚れをやわらかくして落としやすくしてくれます。2つを組み合わせると、しつこいカビにより効果的です。

- 洗面器やバケツに40℃くらいのぬるま湯を入れる

- 酸素系漂白剤(液体タイプでOK)を表示通りに入れる

- 重曹を大さじ1〜2くらい加える

- よくかきまぜて、洗浄液の完成!

この液を使って、つけ置きや部分洗いをしていきます。

つけ置き洗いでじっくり汚れを落とす方法

カビが少し広がってきたときは、「つけ置き洗い」が効果的です。

- カーテンをたたんで、先ほどの洗浄液にまんべんなく浸す(つける)

- 30〜60分ほど置く(カビが多いほど長めがおすすめ)

- 途中でやさしく押し洗いをする

- 時間がたったら、きれいな水ですすぐ

- カーテンレールにかけて自然乾燥(しわ防止にもなります)

完全に乾くまで風通しのよい場所で干すことが大切です。

安全に使えるおすすめの洗剤

市販の中で、カーテンにも使える安全な酸素系漂白剤や重曹製品があります。以下のようなものを選ぶと安心です。

- 酸素系漂白剤

「ワイドハイターEX」などの液体タイプ - 重曹

食品グレードや掃除用の粉末タイプ(100円ショップでも手に入ります) - その他

洗濯用中性洗剤とあわせて使うと、よりやさしく仕上がります

できるだけ無香料・無着色のものを選ぶと、カーテンの色落ちやニオイの心配が少なくなります。

家で落ちないカビはプロにおまかせ!

カーテンのカビをいろいろ試しても落ちない…。

そんなときは、無理せずプロにお願いするのが一番安心です。ムリにこすったり強い薬品を使うと、生地が傷んだり色落ちしたりすることもあります。

ここでは、「どんなときにクリーニングを検討するべきか」や、「普通のクリーニング店とカビ専門業者の違い」について、わかりやすくご紹介します。

どんなときにクリーニングを検討すべき?

こんなときは、プロのクリーニングを考えてみましょう

- カビの広がりが大きくて、自分では手に負えない

- 塩素系漂白剤でも落ちないほどカビがしつこい

- シルク・ウール・リネンなど、デリケートな素材のカーテン

- 色柄もので、漂白剤を使いたくないとき

- 自宅で洗うのが大変(大きくて重い・洗濯機に入らないなど)

時間がない方や、キレイに仕上げたい方にも、宅配クリーニングはとても便利です。

通常のクリーニングとカビ専門業者の違いとは

クリーニングには、大きく分けて「一般的なクリーニング店」と「カビ取り専門の業者」があります。それぞれの違いを知って、ぴったりのサービスを選びましょう。

| 種類 | 特徴 | 向いているカーテン |

|---|---|---|

| 一般のクリーニング店 | 洗浄としみ抜きがメイン。 料金は比較的安め | 汚れが軽いカーテン、素材が丈夫なもの |

| カビ取り専門業者 | カビ専用の薬剤と技術で深いカビにも対応 | カビが広がっているもの、大切な高級カーテン |

「ここまでがんばったけど、どうしても落ちない…」そんなときこそ、プロの力を借りるタイミング。

きちんと洗えば、カビもニオイもスッキリ! また気持ちよく使えるようになりますよ。

カビを寄せ付けない!カーテンを清潔に保つ習慣

カビを落とすのも大切ですが、カビを「つけない」ことがもっと大切です。

ちょっとした工夫や習慣を続けることで、カーテンをずっとキレイに保つことができますよ。

ここでは、今日からできるカビ予防のコツをわかりやすく紹介します。

こまめな洗濯・掃除が最大の予防

カビを防ぐために一番効果があるのは、定期的にカーテンを洗うことです。

- 目安は年に1〜2回(春と秋がおすすめ)

- 汚れやほこりがたまりやすい「カーテンの下の部分」は特に注意

- カーテンを開けるときに、軽くはたいてほこりを落とすだけでも◎

また、窓まわりの掃除もセットで行うと、結露や湿気の予防になります。

お天気のいい日に、風を通してカーテンを乾かすのも効果的ですよ。

除菌スプレーや防カビスプレーの活用法

洗濯の合間でも、スプレータイプのアイテムを使えばカビ予防ができます。

- 市販の除菌スプレーをカーテンに軽くふきかける(週1回くらい)

- 湿気が多い季節は、防カビスプレーをプラスして使う

- スプレー後は、しっかり乾かすのがポイント(カビは湿気が大好き!)

注意点として、スプレーする前に目立たない場所でテストしておくと安心です。

生地によっては色が変わることもあるからです。

毎日のちょっとした工夫で、カーテンはぐんと長持ちします。

カビを防ぐ=おうちの空気もキレイになるので、健康にもいいことばかりですよ!

再発防止!湿気&結露対策をしよう

せっかくカビをキレイにしても、またすぐに生えてきたら困りますよね。

はじめにもお伝えした通り、カーテンにカビが生える原因の多くは「湿気」と「結露(けつろ)」なんです。

ここでは、カビの再発を防ぐために、湿気と結露に強くなる工夫を紹介します。

換気のタイミングと効果的な方法

空気がこもると、湿気がたまりやすくなり、カビの原因になります。

だからこそ、毎日の換気がとても大切です!

効果的な換気のポイント

- 朝起きたらすぐに5〜10分ほど窓を開ける(新しい空気を入れよう)

- 晴れた日は、1日に2〜3回こまめに空気を入れかえる

- 窓を2か所開けて「風の通り道」を作ると、空気がよく流れます

特に、キッチンやお風呂の近くのカーテンは、湿気がたまりやすいので要注意。

ドアを閉めたり、換気扇を使って湿気を減らしましょう。

窓の結露を防ぐグッズと裏ワザ

寒い季節になると、窓ガラスに水滴がつく「結露」がカーテンにうつってカビの原因に。

でも、かんたんなグッズや工夫で結露は減らせます!

おすすめグッズ&裏ワザ

- 結露防止シート

窓に貼るだけで、ガラスが冷えにくくなる - 結露取りワイパーや吸水テープ

朝、サッと水滴をふき取る - 新聞紙を貼る裏ワザ

夜だけ窓に新聞紙を貼っておくと、水分を吸ってくれます(お金もかからない!)

こういったグッズを使えば、カーテンがぬれにくくなり、カビ予防にもなります。

カーテンが窓に触れないようにするコツ

実は、カーテンが窓にくっついているだけでもカビの原因になるんです。

とくに朝は、結露でガラスがぬれているので要注意!

カーテンを窓から離すコツ

- カーテンレールを少し長くして、カーテンがふんわりと下がるようにする

- カーテンのすそが床にベタッとつかないように調整する

- レースカーテンは、厚手カーテンの内側にすると通気がよくなります

ちょっとした工夫で、カーテンと窓のあいだに空気の通り道ができて、カビが生えにくくなりますよ!

湿気や結露をコントロールできれば、カーテンはずっとキレイに使えます。

次は、宅配クリーニングを使ってラクにお手入れする方法を紹介してもいいかもしれませんね。

カビに強い!カーテン選びのポイント

せっかくカビを落としても、またすぐに生えてきたらガッカリですよね。

実は、カーテンの素材や機能によって、カビの生えにくさは大きく変わります!

ここでは、カビに強いカーテンの選び方と、買い替えのタイミングについてご紹介します。

防カビ加工カーテンや機能性素材がおすすめ

最近では、カビがつきにくい「防カビ加工」がされたカーテンがたくさんあります。

とくに、湿気の多い場所に使うなら、こういった機能があると安心です。

カビに強いカーテンの特長

- 「防カビ加工」と表示があるもの(薬剤でカビの発生を防ぐ)

- ポリエステル素材(水を吸いにくく乾きやすい)

- 「撥水(はっすい)加工」「抗菌加工」があるとさらに安心

- 洗濯機で洗えるタイプなら、お手入れもしやすい!

とくに浴室の近くや結露の出やすい窓には、防カビカーテンを選ぶと長く清潔に使えますよ。

買い替えを検討するタイミングとは?

どんなにお手入れしていても、**カーテンには寿命(じゅみょう)**があります。

以下のようなサインが出てきたら、買い替えを考えるタイミングかもしれません。

こんなときは買い替えを検討

- カビのシミが残ってしまい落ちない

- 生地が薄くなったり、破れてきた

- 洗ってもニオイが取れない

- カーテンを使ってから5年以上たっている

カーテンは、見た目だけでなく空気のフィルターのような役割もあるので、古くなったものは交換することで、家の空気もリフレッシュできます。

カビに強いカーテンを選んで、普段からこまめなお手入れをすれば、カビの心配はぐんと減りますよ!

よくある質問(FAQ):カーテンのカビに関するよくある質問

ここでは、カーテンのカビについてよくある質問とその答えをQ&A形式でわかりやすくまとめました。

ある日、仕事帰りにふとカーテンを見ると、下の方に黒いポツポツ…。見て見ぬふりをしていたけれど、思いきって洗ってみたら、部屋の空気までスッキリして気分も明るくなった、そんな声をよく耳にします。

カーテンのカビは、小さなことのようで、毎日の暮らしにじわじわ影響するもの。この記事を読んでくれたあなたも、今日できることから一歩ずつ始めてみませんか?

ほんの少しの手間が、心地よい毎日への第一歩になりますね。